霍邱县,地处安徽省西部,淮河中游南岸,历史悠久,文化底蕴深厚。近日,2025年“千里淮河今安澜·行走淮河”网络主题宣传活动走进地处豫皖交界处的六安市霍邱县,探访这座千年蓼城的发展新生。

一根淮河柳,助传统文化出海

大河如练,岸柳如烟。

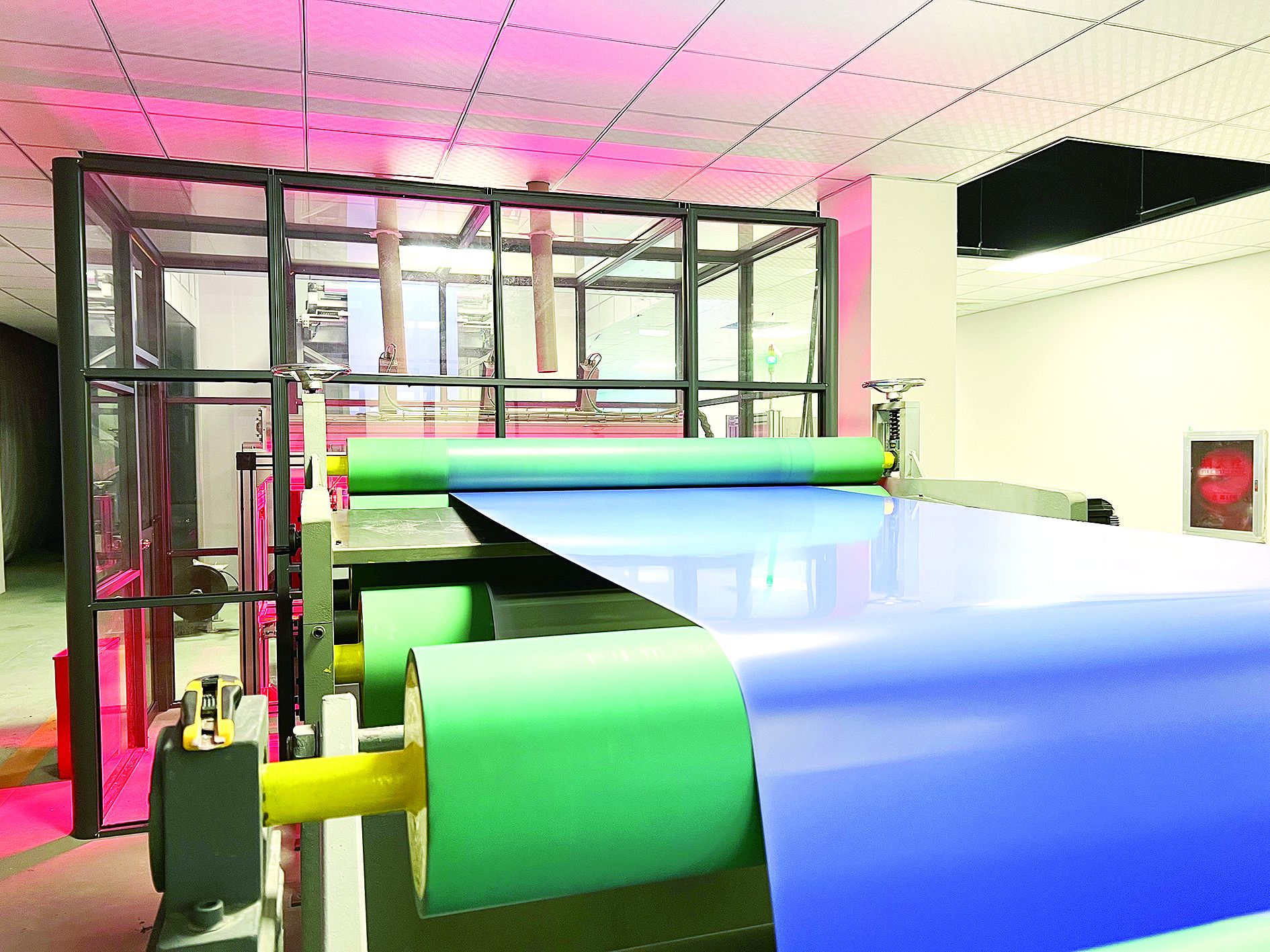

霍邱县位于淮河南岸,有着悠久的杞柳种植历史。

长期以来,当地百姓在与时而发生的淮河洪灾斗争的过程中,学会了利用杞柳“编筐打篓”,满足生活需要。据介绍,霍邱柳编历史起源可追溯至周朝,至明代渐趋兴盛,清代再度焕发生机。现在,霍邱柳编不仅被批准为国家地理标志产品,其传统工艺更被列入国家级非物质文化遗产名录。

8月28日上午,霍邱柳编市级非遗传承人沈家明熟练地编织着一个现代风格的花篮。在他手中,柔软的柳条仿佛被赋予了生命,不一会儿就呈现出精美的造型。

“现在的柳编不再是传统的筐筐篮篮,样品就有2000多个种类。”沈家明介绍,霍邱柳编纯手工编织,流程精细,采用原始独特技艺及自制工具,成品结构严密、形体圆润,独创的“径编”“立编”技法具有极高历史传承价值,堪称传统柳编精品。

在霍邱县,像沈家明这样靠“一根柳条”编织出幸福生活的群众,大约有10万人,已成为当地的富民支柱产业。

在霍邱县淮美奇工艺品有限公司展示厅内,琳琅满目的柳编产品让人目不暇接。从最初的生活用具,到如今的文创产品、工艺品,柳编产品的附加值不断提升。

公司总经理潘同利向记者介绍,霍邱柳编已形成成熟的出口流程,正漂洋过海,销往欧美、中东、亚洲等多个国家和地区。

“柳编作为淮河文化的代表,已经走向全世界。”潘同利一脸骄傲。

在霍邱,除了柳编,传统的泥塑也焕发了新生。

霍邱县临淮泥塑艺术馆内,无论是劳作的农民、嬉戏的孩童,还是家禽家畜,都被塑造得形象逼真,充满生活情趣。临淮泥塑省级非遗传承人田孝琴介绍,创作原料取自当地红、黄、灰、黑泥土,经选土、搓土、醒土、细磨、制坯、粗塑、细塑、晾干、制模、烧制、着色等十几道工序,全凭手工塑形,再以纤细锥笔雕琢而成。

“过去泥塑难登大雅之堂,这门古老手艺正在吸引越来越多的年轻人。”田孝琴说,她和学生通过“非遗进校园”等形式,已经带动了当地6500名学子参与这项传统技艺。

一座“临淮岗”,让幸福生活出彩

站在临淮岗洪水控制工程上,放眼望去,淮河安澜,静静流淌。这项总投资二十多亿元的工程,如同淮河上的守护者,护卫着沿岸百姓的安宁。

“工程保障了淮北大堤保护区内1200多万亩耕地、700多万人口,以及蚌埠等重要城市、能源基地和交通干线的安全。”临淮岗洪水控制工程防洪办副主任汤黎明形象地介绍,临淮岗工程是淮河中游最大的防洪控制性工程,其防洪战略意义,相当于长江三峡和黄河小浪底,集防洪、灌溉、供水、航运、生态保护等功能于一体,其地位举足轻重。

近年来,临淮岗洪水控制工程在除水患、强水运、兴水利、扬水韵方面发挥重要作用,综合效益也日益彰显。

霍邱县淮河行蓄洪区总面积901.9平方公里,占全省沿淮行蓄洪区的三分之一,总蓄洪量占全省沿淮蓄洪区的三分之二。

“行蓄洪区群众‘舍小家、为大家’,为保障淮河下游堤防安全和人民生命财产安全作出了巨大牺牲奉献。”在霍邱县淮河行蓄洪区居民迁入安置工程采访时,媒体记者们看到,以往过着“水来搬家、水退修房”的颠沛生活的行蓄洪区群众,现在住上了宽敞明亮的新楼房。

“以前一发大水心就悬着,很难睡个安稳觉。”正在保庄圩安置点装修新房的张国华常听父母这么说。

而现在,这种提心吊胆的日子再也不会有了。为彻底解决行蓄洪区内群众住房安全问题,霍邱县采用直接建房外迁、新建保庄圩就地保护、新建保庄圩迁入三种安置方式,其中直接建房外迁安置1.63万户5.11万人,新建王截流、陈郢保庄圩就地保护1.12万户3.5万人,新建王截流、陈郢保庄圩迁入安置1.87万户5.72万人。

“搬迁安置不仅是换个住处,更是生活方式的改变。”霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心主任黄友志介绍,新居里通上了水电等,配套建设了教育、医疗、商超等设施。许多搬迁群众还在政府的帮助下,学会了一技之长,有了稳定的收入来源。

张国华一个月前拿到了安置点新房的钥匙,楼上楼下一个院,180个平方米,政府给了补贴,自家掏了十多万,眼下正在装修。

“打算搞得好一点,让父母过得更舒服。”27岁的张国华对未来充满憧憬。(李扬 尤靖文)